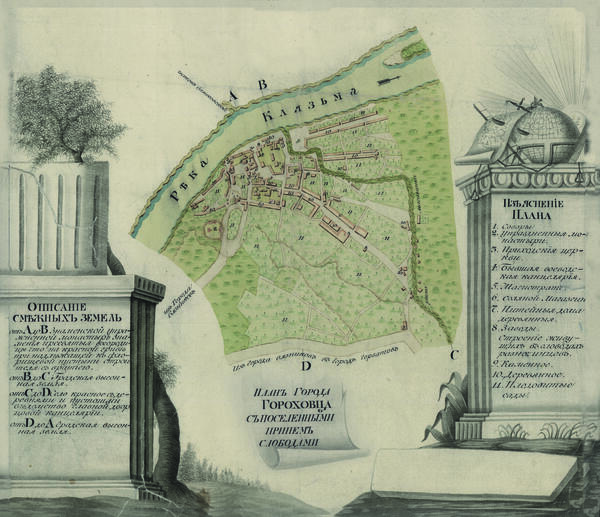

Карта города Гороховца 1780-х годов является последним изображением старой планировки города до наступления больших перемен в градостроительной политике Российского государства, когда от стихийного развития города переходили к регулярной планировке и застройке.

Данный план в целом дублирует план 1771 года, но менее подробен. Здесь не отмечены границы частных земельных владений, а экспликация не дает подробных разъяснений о владельцах, подписаны лишь церковные постройки и казенные учреждения. Отбросив все лишнее, план визуально выделяет основные архитектурные доминанты, и, таким образом, в большей степени видна хаотичность древней застройки.

Планировочная структура города включила в себя две традиционно сложившихся части: древнейшая (детинец) располагалась на Никольской горе, а более поздняя (посад) — внизу у реки. В отличие от других древних городов России, кремль (детинец) Гороховца рано потерял свою первоначальную функцию центра города, которая перешла к основной площади посада.

Посад имел естественно сложившиеся границы, поскольку развивался с учетом особенностей ландшафта. С запада и юга он ограничен грядой крупных холмов — Никольской и Пужаловой горами. С северной стороны посад огибала река Клязьма, а с восточной — небольшая река Могиленка.

Территория посада представляла собою вытянутый с запада на восток треугольник, постепенно расширяющийся к востоку. Центр сформировался возле главного городского храма — Благовещенского собора. Городская площадь была средоточием всех административных учреждений. Здесь же находились важные казенные торговые заведения: соляной магазин, питейные дома.

Значимой территорией был перевоз через реку Клязьму. Купцы платили пошлины не только за переправу через реку, но и за провоз товара по самой реке. Неспроста в этом месте на плане обозначены таможня и воеводская канцелярия.

В целом, планировка максимально учитывала естественный рельеф местности. Сочетание в ней равнины с холмистым нагорьем и речными поймами создавало очень живописную картину, редкую для других городов России.

Данный план в целом дублирует план 1771 года, но менее подробен. Здесь не отмечены границы частных земельных владений, а экспликация не дает подробных разъяснений о владельцах, подписаны лишь церковные постройки и казенные учреждения. Отбросив все лишнее, план визуально выделяет основные архитектурные доминанты, и, таким образом, в большей степени видна хаотичность древней застройки.

Планировочная структура города включила в себя две традиционно сложившихся части: древнейшая (детинец) располагалась на Никольской горе, а более поздняя (посад) — внизу у реки. В отличие от других древних городов России, кремль (детинец) Гороховца рано потерял свою первоначальную функцию центра города, которая перешла к основной площади посада.

Посад имел естественно сложившиеся границы, поскольку развивался с учетом особенностей ландшафта. С запада и юга он ограничен грядой крупных холмов — Никольской и Пужаловой горами. С северной стороны посад огибала река Клязьма, а с восточной — небольшая река Могиленка.

Территория посада представляла собою вытянутый с запада на восток треугольник, постепенно расширяющийся к востоку. Центр сформировался возле главного городского храма — Благовещенского собора. Городская площадь была средоточием всех административных учреждений. Здесь же находились важные казенные торговые заведения: соляной магазин, питейные дома.

Значимой территорией был перевоз через реку Клязьму. Купцы платили пошлины не только за переправу через реку, но и за провоз товара по самой реке. Неспроста в этом месте на плане обозначены таможня и воеводская канцелярия.

В целом, планировка максимально учитывала естественный рельеф местности. Сочетание в ней равнины с холмистым нагорьем и речными поймами создавало очень живописную картину, редкую для других городов России.