Мороженое всегда окружали тайны и легенды. Считается, что десерт из снега и льда, кусочков лимона, апельсина и зерен граната придумали в III тысячелетии до н. э. в Китае.

В Европу китайский рецепт привез в XIII веке Марко Поло. Технология приготовления недолго держалась в секрете, и скоро лакомство стало украшением светских застолий. В 1660 году француз сицилийского происхождения Франческо Прокопио деи Кольтелли открыл в Париже первое кафе «Прокоп» (Le Procope), где итальянское джелато подавали под лимонным или померанцевым соком.

Через несколько лет образовалась первая гильдия мороженщиков, которых называли «лимонадье». Стали появляться новые сорта ледяного десерта: ванильное, шоколадное, пломбир, мороженое в стаканчиках и ассорти. Большими поклонниками десерта были Анна Австрийская, Наполеон, Джордж Вашингтон.

В 1834 году в США был запатентован фризер — устройство для взбивания и охлаждения ингредиентов. Началось промышленное производство мороженого.

На Руси издавна лепили и замораживали фигурки из смеси творога, сметаны, орехов, изюма и меда: сахар был слишком дорог. К каше и блинам подавали тонко наструганное замороженное молоко с медом или вареньем.

«Европейское» мороженое вошло в моду при Екатерине II. В его рецепт, согласно «Новейшей и полной поваренной книге» Николая Яценкова (1791 год), входили сливки, яичные белки, шоколад и лимон, смородина и малина, клюква, вишня и апельсин.

В XIX веке мороженое стало общедоступным. В Петербурге особенно ценили кафе Излера и кондитерскую Вольфа и Беранже на Невском проспекте. В 1845 году Иван Излер (он же Иоганн Люциус) получил патент на «машину для приготовления мороженого» и не уставал удивлять посетителей новыми вкусами: с ванилью, кофе, чаем, шоколадом, ананасами и персиками, орехами и ягодами, ликерами и флердоранжем.

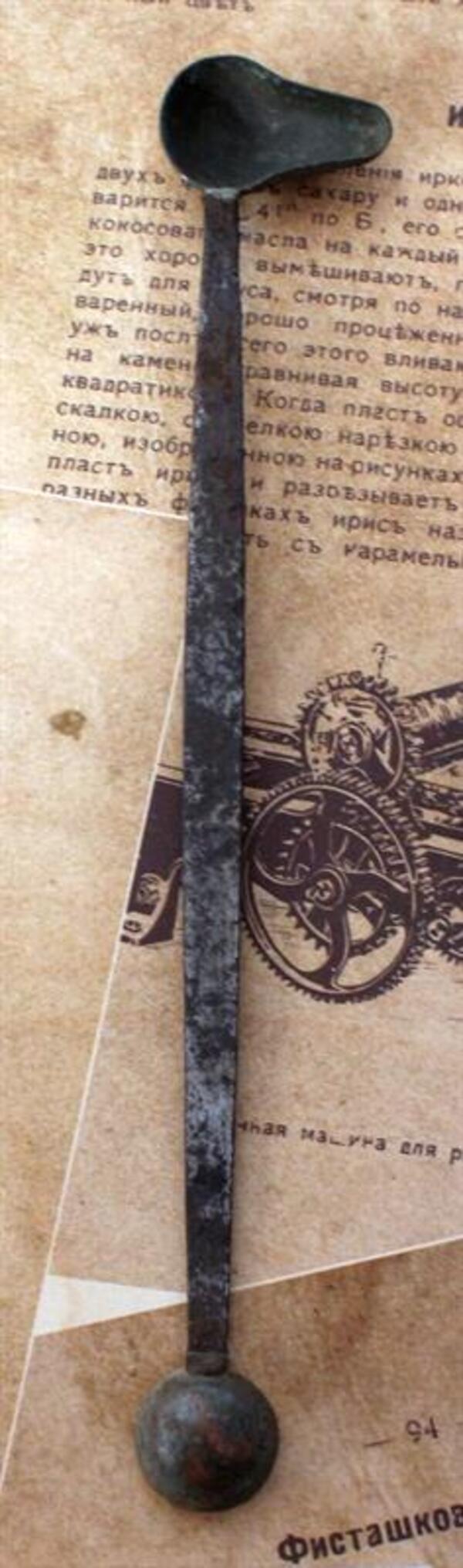

По улицам ходили разносчики-мороженщики. Под крышками их тележек скрывались отделения для бумажек, лопаток, круглых вафель и полотенец. Основное пространство занимали обложенные льдом высокие медные банки с крышками, своя для каждого сорта: фисташкового, орехового, малинового, сливочного, крем-брюле и земляничного. Мороженое накладывали длинной деревянной ложкой, сначала в посуду покупателя, позже на картонки или специальные круглые вафли. Торговцы отличались находчивостью: мороженое «навертывали» ложкой так, что внутри оставалась пустота, а сам десерт подкрашивали для большей привлекательности, малиновое мороженое делали из клюквы, а сливочное — из молока.

После революции производство мороженого было приостановлено и возобновилось только в 1930-х годах.

В Европу китайский рецепт привез в XIII веке Марко Поло. Технология приготовления недолго держалась в секрете, и скоро лакомство стало украшением светских застолий. В 1660 году француз сицилийского происхождения Франческо Прокопио деи Кольтелли открыл в Париже первое кафе «Прокоп» (Le Procope), где итальянское джелато подавали под лимонным или померанцевым соком.

Через несколько лет образовалась первая гильдия мороженщиков, которых называли «лимонадье». Стали появляться новые сорта ледяного десерта: ванильное, шоколадное, пломбир, мороженое в стаканчиках и ассорти. Большими поклонниками десерта были Анна Австрийская, Наполеон, Джордж Вашингтон.

В 1834 году в США был запатентован фризер — устройство для взбивания и охлаждения ингредиентов. Началось промышленное производство мороженого.

На Руси издавна лепили и замораживали фигурки из смеси творога, сметаны, орехов, изюма и меда: сахар был слишком дорог. К каше и блинам подавали тонко наструганное замороженное молоко с медом или вареньем.

«Европейское» мороженое вошло в моду при Екатерине II. В его рецепт, согласно «Новейшей и полной поваренной книге» Николая Яценкова (1791 год), входили сливки, яичные белки, шоколад и лимон, смородина и малина, клюква, вишня и апельсин.

В XIX веке мороженое стало общедоступным. В Петербурге особенно ценили кафе Излера и кондитерскую Вольфа и Беранже на Невском проспекте. В 1845 году Иван Излер (он же Иоганн Люциус) получил патент на «машину для приготовления мороженого» и не уставал удивлять посетителей новыми вкусами: с ванилью, кофе, чаем, шоколадом, ананасами и персиками, орехами и ягодами, ликерами и флердоранжем.

По улицам ходили разносчики-мороженщики. Под крышками их тележек скрывались отделения для бумажек, лопаток, круглых вафель и полотенец. Основное пространство занимали обложенные льдом высокие медные банки с крышками, своя для каждого сорта: фисташкового, орехового, малинового, сливочного, крем-брюле и земляничного. Мороженое накладывали длинной деревянной ложкой, сначала в посуду покупателя, позже на картонки или специальные круглые вафли. Торговцы отличались находчивостью: мороженое «навертывали» ложкой так, что внутри оставалась пустота, а сам десерт подкрашивали для большей привлекательности, малиновое мороженое делали из клюквы, а сливочное — из молока.

После революции производство мороженого было приостановлено и возобновилось только в 1930-х годах.