Нарядный пряничный домик обычно ассоциируется с рождественскими праздниками. Однако его история уходит корнями в языческие традиции Древнего Рима. Римляне лепили из теста домики для домашнего пантеона, а потом съедали их, символически обозначая единение с богами. С приходом христианства эти традиции были забыты. Своим вторым рождением «архитектурная выпечка» обязана сказке братьев Гримм «Гензель и Гретель», опубликованной в 1812 году. По сюжету дети, заблудившись в лесу, находят волшебный домик, сложенный из сладостей, — мечту многих маленьких сладкоежек.

Так в XIX веке в Европу вернулась традиция выпекать съедобные домики, только теперь угощение было приурочено к Рождеству, а тесто делали сладким — из муки, меда и пряностей (вероятно, от компонентов теста и происходит слово «пряник»). Особенно этот обычай прижился на родине сказки, в Германии. Пряники продавали на рождественских ярмарках или выпекали дома. Среди хозяек даже проходили конкурсы на самую необычную и красивую выпечку.

Расцвет пряничного дела пришелся на XIV–XVII века, когда в Европе еще не было сахара, зато мед производился массово и стоил недорого. В пряничное тесто принято добавлять целый букет пряностей: цедру лимона и апельсина, перец, кардамон, корицу, гвоздику, бадьян, имбирь. По особому аромату можно отличить архангельские, кемские, городецкие, вяземские, тульские пряники в России, нюрнбергские — в Германии, торуньские — в Польше, медуолис — в Литве.

Благодаря пряностям и меду пряничное тесто хорошо хранится и две-три недели остается свежим. Так что и нарядными домиками можно любоваться все рождественские каникулы и только потом съедать.

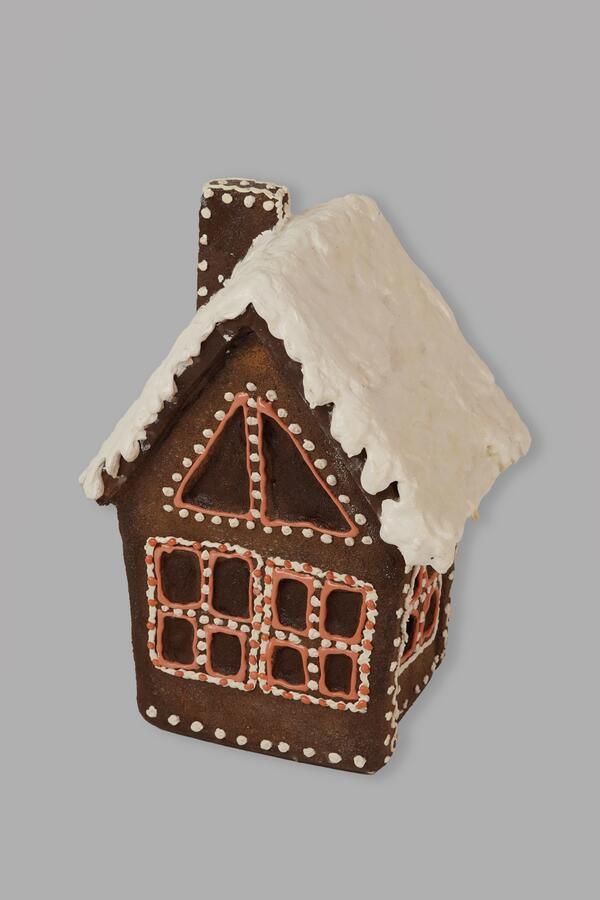

Обычно для пряничного домика по отдельности выпекают стены и крышу, а потом склеивают детали между собой густым сахарным сиропом. Готовое изделие украшают цветами, звездочками, сердечками, даже фигурками птиц и зверей из сахара, марципана или пряничного теста. Крышу покрывают снегом из сахарной глазури. Иногда глазурь окрашивают с помощью синтетических красителей (они появились уже в XIX веке) или натуральных: ягодных и фруктовых соков, цветочных и травяных отваров.

Среди домиков встречаются и сказочные избушки, и дворцы, и даже копии известных зданий, например, Биг-Бена.

Так в XIX веке в Европу вернулась традиция выпекать съедобные домики, только теперь угощение было приурочено к Рождеству, а тесто делали сладким — из муки, меда и пряностей (вероятно, от компонентов теста и происходит слово «пряник»). Особенно этот обычай прижился на родине сказки, в Германии. Пряники продавали на рождественских ярмарках или выпекали дома. Среди хозяек даже проходили конкурсы на самую необычную и красивую выпечку.

Расцвет пряничного дела пришелся на XIV–XVII века, когда в Европе еще не было сахара, зато мед производился массово и стоил недорого. В пряничное тесто принято добавлять целый букет пряностей: цедру лимона и апельсина, перец, кардамон, корицу, гвоздику, бадьян, имбирь. По особому аромату можно отличить архангельские, кемские, городецкие, вяземские, тульские пряники в России, нюрнбергские — в Германии, торуньские — в Польше, медуолис — в Литве.

Благодаря пряностям и меду пряничное тесто хорошо хранится и две-три недели остается свежим. Так что и нарядными домиками можно любоваться все рождественские каникулы и только потом съедать.

Обычно для пряничного домика по отдельности выпекают стены и крышу, а потом склеивают детали между собой густым сахарным сиропом. Готовое изделие украшают цветами, звездочками, сердечками, даже фигурками птиц и зверей из сахара, марципана или пряничного теста. Крышу покрывают снегом из сахарной глазури. Иногда глазурь окрашивают с помощью синтетических красителей (они появились уже в XIX веке) или натуральных: ягодных и фруктовых соков, цветочных и травяных отваров.

Среди домиков встречаются и сказочные избушки, и дворцы, и даже копии известных зданий, например, Биг-Бена.