#1

Коллекция монет XVI–XVII века

#2

#4

#3

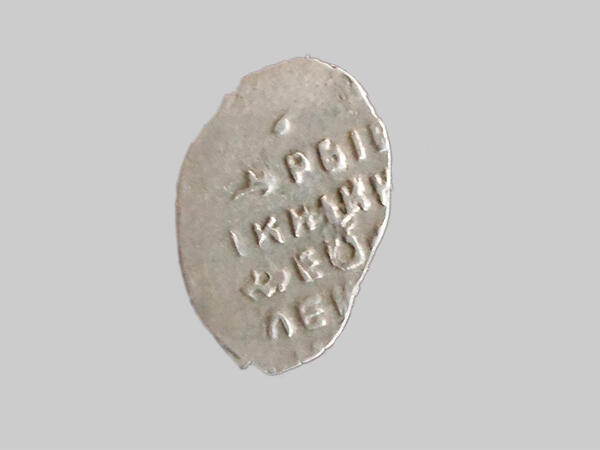

В нумизматической коллекции Карасукского музея хранится цельная монета овальной формы номиналом «копейка». Ее общая масса — 0,47 грамма, отчеканена из недрагоценного металла — меди. На аверсе видно изображение головы коня и части сбруи, на реверсе сохранилась трехстрочная вместо пятистрочной надпись, содержащая имя и титул правителя: «КИКН ЯЛЕКС МИХЯIЛ». Пятистрочная на таких монетах выглядела так: «Царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси».

Чеканку копеек при Алексее Михайловиче можно разделить на три группы. Первый этап — ранние копейки, выпуск которых начался с его воцарением. К первому этапу можно отнести монеты, отчеканенные в период с 1645 по 1650 год. Ранние копейки отличаются низким рельефом изображения, и этим можно объяснить плохую сохранность большинства монет — они стирались во время использования.

Второй этап — копейки, которые чеканили с 1650 по 1655 год, перед денежной реформой 1654 года. Оформление копеек второго этапа отличается от ранних монет. Схематическое изображение всадника сменилось детальной прорисовкой его лица и одежды. Изображение и надписи стали более индивидуальны, их гораздо легче отличать друг от друга.

Для обслуживания внутренней торговли осенью 1655 года правительство решило начать выпуск проволочных копеек из меди, но по оформлению, стопе и технике чеканки совершенно идентичных серебряным. Это были копейки с принудительным курсом, то есть официально зафиксированным по отношению к иностранной валюте. Их обращение ограничили пределами европейской части России — ни с зарубежными купцами, ни в Сибири медными копейками торговать не разрешалось.

Ограничение и огромный тираж копеек привели к обесцениванию новых монет: к 1662 году за одну серебряную копейку давали 15 медных. Обесценивание медных копеек расстроило денежное обращение в стране: повысились цены и начался голод. Вскоре после Медного бунта в Москве чеканку медных копеек прекратили, денежные дворы «медного дела» закрыли, и на Старом Московском денежном дворе продолжили чеканить серебряные копейки.

Третий этап — это поздние копейки, которые выпускали после официального завершения чекана. У них более высокий рельеф изображения и надписей. Чеканили монеты третьего периода с 1663 по 1676 год.

Из-за того, что на лицевой стороне видна только голова коня, определить штемпель музейной монеты сложно. На обратной стороне видны только три строки вместо пяти, но они очень похожи на обратный штемпель № 15 по «Каталогу русских средневековых монет 1533–1717 годов» Гришина и Клещинова. Этот штемпель сочетается с лицевыми № 4, 5, 6. У шестого расположение головы, как у изображения на музейной монете, то есть уши прижаты, и в целом сама прорисовка очень похожа. А значит, можно сказать, что монета из коллекции музея была изготовлена на Старом Московском денежном дворе и относилась к первым выпускам медных монет реформы 1655–1663 годов, возможно к 1655-му. Такие выпуски монет Старого двора повторяют типы серебряных копеек.

Чеканку копеек при Алексее Михайловиче можно разделить на три группы. Первый этап — ранние копейки, выпуск которых начался с его воцарением. К первому этапу можно отнести монеты, отчеканенные в период с 1645 по 1650 год. Ранние копейки отличаются низким рельефом изображения, и этим можно объяснить плохую сохранность большинства монет — они стирались во время использования.

Второй этап — копейки, которые чеканили с 1650 по 1655 год, перед денежной реформой 1654 года. Оформление копеек второго этапа отличается от ранних монет. Схематическое изображение всадника сменилось детальной прорисовкой его лица и одежды. Изображение и надписи стали более индивидуальны, их гораздо легче отличать друг от друга.

Для обслуживания внутренней торговли осенью 1655 года правительство решило начать выпуск проволочных копеек из меди, но по оформлению, стопе и технике чеканки совершенно идентичных серебряным. Это были копейки с принудительным курсом, то есть официально зафиксированным по отношению к иностранной валюте. Их обращение ограничили пределами европейской части России — ни с зарубежными купцами, ни в Сибири медными копейками торговать не разрешалось.

Ограничение и огромный тираж копеек привели к обесцениванию новых монет: к 1662 году за одну серебряную копейку давали 15 медных. Обесценивание медных копеек расстроило денежное обращение в стране: повысились цены и начался голод. Вскоре после Медного бунта в Москве чеканку медных копеек прекратили, денежные дворы «медного дела» закрыли, и на Старом Московском денежном дворе продолжили чеканить серебряные копейки.

Третий этап — это поздние копейки, которые выпускали после официального завершения чекана. У них более высокий рельеф изображения и надписей. Чеканили монеты третьего периода с 1663 по 1676 год.

Из-за того, что на лицевой стороне видна только голова коня, определить штемпель музейной монеты сложно. На обратной стороне видны только три строки вместо пяти, но они очень похожи на обратный штемпель № 15 по «Каталогу русских средневековых монет 1533–1717 годов» Гришина и Клещинова. Этот штемпель сочетается с лицевыми № 4, 5, 6. У шестого расположение головы, как у изображения на музейной монете, то есть уши прижаты, и в целом сама прорисовка очень похожа. А значит, можно сказать, что монета из коллекции музея была изготовлена на Старом Московском денежном дворе и относилась к первым выпускам медных монет реформы 1655–1663 годов, возможно к 1655-му. Такие выпуски монет Старого двора повторяют типы серебряных копеек.

#5

Автор: Старый московский монетный двор

Дата создания: 1655–1663 годы

Место создания: Старый Московский монетный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: 1,1×0,7 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1655–1663 годы

Место создания: Старый Московский монетный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: 1,1×0,7 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#6

Копейка Фёдора Алексеевича

#9

#7

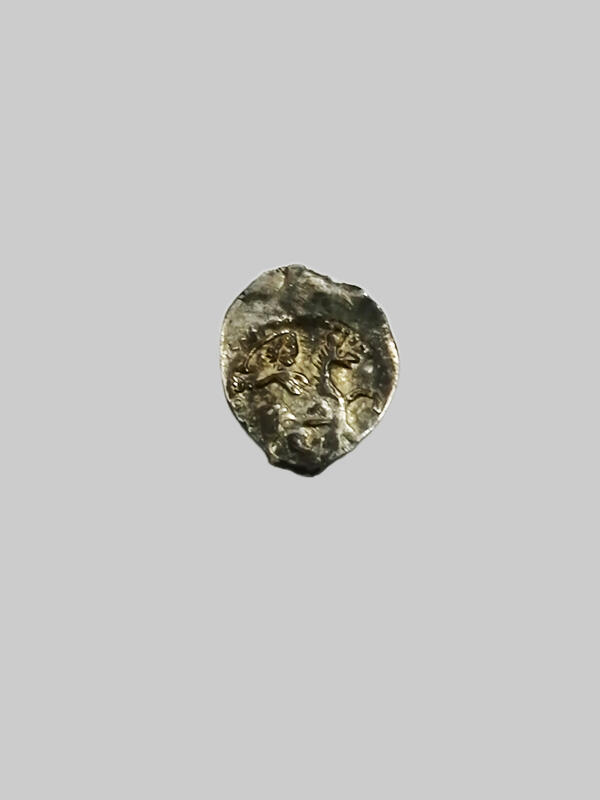

Один из экспонатов нумизматической коллекции Карасукского краеведческого музея — цельная серебряная монета номиналом «копейка» овальной формы, ее масса составляет 0,40 грамма, из которых 0,36 грамма чистого серебра. Она была в ходу при правлении царя Фёдора Алексеевича.

Фёдор Алексеевич, сын Алексея Михайловича, царствовал недолго — с 1676 по 1682 год. При нём правительство сделало попытку сосредоточить все финансовые вопросы в Приказе Большой казны. Копейки Фёдора Алексеевича чеканились до 1680 года по весовой норме 0,48 грамма, а в 1681–1682 годах по весовой норме 0,42 грамма. Связано ли было снижение веса копейки с финансовыми трудностями или же это был способ пополнить казну, сказать сложно. Лицевые стороны копеек-чешуек Фёдора Алексеевича традиционно содержали изображение всадника на коне и несли знак Московского денежного двора о\М. На оборотных сторонах легенда: «Царь и великий князь Федор Алексеевич всея Руси».

Эти маленькие серебряные копейки называли чешуйками из-за сходства с рыбьей чешуей. Их отчеканивали на расплющенных кусочках серебряной проволоки. Довольно сложно отыскать два идентичных экземпляра, а еще редкие монеты этого типа содержат полное изображение. Чаще можно встретить отчеканенные лишь фрагменты штемпеля — не хватает части надписи или элементов рисунка. Иногда чешуйка была размером меньше штемпеля, в этих случаях рисунок изначально прочеканивался не полностью. Некоторые штемпели продолжали использовать даже после того, как они повредились в процессе чеканки.

На аверсе монеты Карасутского музея изображен всадник на коне в короне, с копьем в правой руке и в развевающемся плаще. На реверсе, обратной стороне, размещена четырехстрочная надпись, содержащая имя и титул правителя: «ЦРЬIВ IКНIКН ФЕО ЛЕ». «Всея Руси» должно было быть на пятой строке.

По некоторым элементам изображения всадника и коня — наклон ушей коня, рисунок плаща — видно, что это лицевой штемпель № 13 по «Каталогу русских средневековых монет 1533–1717 годов» Гришина и Клещинова. Он перешёл из правления царя Алексея Михайловича. Номер обратного штемпеля № 21, так что монету удалось установить — она чеканилась в последние годы правления Фёдора Алексеевича, когда снизили весовую норму, то есть в 1681–1682 годах.

Фёдор Алексеевич, сын Алексея Михайловича, царствовал недолго — с 1676 по 1682 год. При нём правительство сделало попытку сосредоточить все финансовые вопросы в Приказе Большой казны. Копейки Фёдора Алексеевича чеканились до 1680 года по весовой норме 0,48 грамма, а в 1681–1682 годах по весовой норме 0,42 грамма. Связано ли было снижение веса копейки с финансовыми трудностями или же это был способ пополнить казну, сказать сложно. Лицевые стороны копеек-чешуек Фёдора Алексеевича традиционно содержали изображение всадника на коне и несли знак Московского денежного двора о\М. На оборотных сторонах легенда: «Царь и великий князь Федор Алексеевич всея Руси».

Эти маленькие серебряные копейки называли чешуйками из-за сходства с рыбьей чешуей. Их отчеканивали на расплющенных кусочках серебряной проволоки. Довольно сложно отыскать два идентичных экземпляра, а еще редкие монеты этого типа содержат полное изображение. Чаще можно встретить отчеканенные лишь фрагменты штемпеля — не хватает части надписи или элементов рисунка. Иногда чешуйка была размером меньше штемпеля, в этих случаях рисунок изначально прочеканивался не полностью. Некоторые штемпели продолжали использовать даже после того, как они повредились в процессе чеканки.

На аверсе монеты Карасутского музея изображен всадник на коне в короне, с копьем в правой руке и в развевающемся плаще. На реверсе, обратной стороне, размещена четырехстрочная надпись, содержащая имя и титул правителя: «ЦРЬIВ IКНIКН ФЕО ЛЕ». «Всея Руси» должно было быть на пятой строке.

По некоторым элементам изображения всадника и коня — наклон ушей коня, рисунок плаща — видно, что это лицевой штемпель № 13 по «Каталогу русских средневековых монет 1533–1717 годов» Гришина и Клещинова. Он перешёл из правления царя Алексея Михайловича. Номер обратного штемпеля № 21, так что монету удалось установить — она чеканилась в последние годы правления Фёдора Алексеевича, когда снизили весовую норму, то есть в 1681–1682 годах.

#8

Автор: Московский монетный двор

Дата создания: 1681–1682 годы

Место создания: Московский монетный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: 1,4×0,95 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1681–1682 годы

Место создания: Московский монетный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: 1,4×0,95 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#10

Денга Фёдора Ивановича

#11

#12

Денга Фёдора Ивановича — это цельная серебряная монета 950 пробы каплевидной формы весом 0,34 грамма. Денга составляла половину копейки и весила в два раза меньше. У монеты, хранящейся в нумизматической коллекции Карасукского краеведческого музея, неровные края и истертые поверхности. Дата чеканки определена приблизительно — с 1584 по 1594 год.

У всех таких денег очень низкий рельеф. На аверсе изображен всадник, скачущий вправо, с занесенной над головой саблей в правой руке. Под ногами коня буквы «HC». Несмотря на то, что эта денга долгое время была в обращении, она хорошо сохранилась — часть легенды на реверсе читаема. Это надпись в четыре строки, содержащая имя и титул правителя: первая строка неразборчива (должно находиться слово ЦРЬ, то есть царь), далее: СНѦS МКIФ ОРЪ.

Монета «Денга Фёдора Ивановича» — самый распространённый вариант соотношения штемпелей из начального периода чеканки Московского денежного двора. Такие монеты составляли основную массу денег, ходивших при Фёдоре Ивановиче.

Правительство Федора Ивановича, возглавившего государство в 1584 году, получило в наследство от Ивана IV Грозного полностью расстроенные финансы. Денежное производство на всех денежных дворах резко сократилось. Упадок внешней и внутренней торговли поставил Русское государство в очень сложное положение. С 1584 по 1595 год объем чеканки был небольшой, но всё изменилось после заключения в мае 1595 года Тявзинского мира по итогам очередной русско-шведской войны. Оживление торговли после 1595 года усилило приток серебра, что повлекло за собой увеличение объема чеканки.

В 1595–1596 годах был создан Денежный приказ, функции которого стал выполнять Московский денежный двор. После 1595 года впервые в русское денежное обращение вошла копейка с датой и знаком Новгородского двора, также знак двора появился на псковских монетах. На Московском денежном дворе кроме деньги стали чеканить копейки, а сама серебряная денга перешла на положение разменной монеты. Также в этот период в легенде монет впервые в русской чеканке с 1535 года имя царя стали употреблять с отчеством — постепенно это стало почти правилом.

У всех таких денег очень низкий рельеф. На аверсе изображен всадник, скачущий вправо, с занесенной над головой саблей в правой руке. Под ногами коня буквы «HC». Несмотря на то, что эта денга долгое время была в обращении, она хорошо сохранилась — часть легенды на реверсе читаема. Это надпись в четыре строки, содержащая имя и титул правителя: первая строка неразборчива (должно находиться слово ЦРЬ, то есть царь), далее: СНѦS МКIФ ОРЪ.

Монета «Денга Фёдора Ивановича» — самый распространённый вариант соотношения штемпелей из начального периода чеканки Московского денежного двора. Такие монеты составляли основную массу денег, ходивших при Фёдоре Ивановиче.

Правительство Федора Ивановича, возглавившего государство в 1584 году, получило в наследство от Ивана IV Грозного полностью расстроенные финансы. Денежное производство на всех денежных дворах резко сократилось. Упадок внешней и внутренней торговли поставил Русское государство в очень сложное положение. С 1584 по 1595 год объем чеканки был небольшой, но всё изменилось после заключения в мае 1595 года Тявзинского мира по итогам очередной русско-шведской войны. Оживление торговли после 1595 года усилило приток серебра, что повлекло за собой увеличение объема чеканки.

В 1595–1596 годах был создан Денежный приказ, функции которого стал выполнять Московский денежный двор. После 1595 года впервые в русское денежное обращение вошла копейка с датой и знаком Новгородского двора, также знак двора появился на псковских монетах. На Московском денежном дворе кроме деньги стали чеканить копейки, а сама серебряная денга перешла на положение разменной монеты. Также в этот период в легенде монет впервые в русской чеканке с 1535 года имя царя стали употреблять с отчеством — постепенно это стало почти правилом.

#13

Автор: Московский денежный двор

Дата создания: 1584–1594 годы

Место создания: Московский денежный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: 1,4×0,9 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: МБУ «Карасукский краеведческий музей»

Дата создания: 1584–1594 годы

Место создания: Московский денежный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: 1,4×0,9 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: МБУ «Карасукский краеведческий музей»

#14

Денга Ивана III

#15

#16

Один из экспонатов Карасукского краеведческого музея — это серебряная монета 960 пробы времен правления Ивана III Васильевича. Монета цельная, у нее каплевидная форма, вес — 0,26 грамма. На аверсе изображен всадник, скачущий на коне вправо, с поднятой саблей в правой руке, вокруг рисунка шнуровидный ободок. На реверсе по пояс изображен воин в шапке с загнутыми полями, в правой руке у него меч. Что изображено в левой руке, разглядеть практически невозможно, но, возможно, это кистень. Расположенная вокруг надпись неразборчива.

Название «копейка» появилось только в 1538 году в первой Псковской летописи: «Того же лета отставиша всякими денгами не торговати и старыми и начаша торговати денгами новыми, копеиками…». Произошло это в правление Иоанна IV Грозного (1533–1584). Монеты Ивана III Васильевича правильнее называть «денга», или «деньга», — по их номиналу.

Иван III Васильевич, прозванный в позднейшей российской историографии Иваном Великим, — великий князь Московский с 1462 по 1505 год, государь всея Руси. Иван III родился 22 января 1440 года. Его отец — Московский князь Василий II, мать — Мария Ярославна, дедом которой был князь Владимир Храбрый. Иван был их первым ребенком, и когда ему едва исполнилось пять лет, отца пленили татары. Московское княжество тут же возглавил князь Дмитрий Шемяка, потомок древнего рода Ивана Калиты. Чтобы выбраться из плена, Василий II договорился с татарами о выкупе, и его отпустили восвояси. По прибытии в Москву он снова оказался на престоле, а Шемяку сослали в Углич.

В царствование Ивана III ускорился процесс централизации вокруг Москвы. За годы правления Ивана III к Московскому Великому княжеству были присоединены Ярославское, Ростовское, Тверское княжества, Вятские земли, Новгородская республика. С 1478 года Ивана III провозгласили Государем Всея Руси.

В 1480 году после стояния на реке Угре завершился период татаро-монгольского ига, и Русское государство стало полностью независимым. В этот период удельные князья прекратили чеканить свою монету, и по всему молодому государству была введена общая монета с надписью «Осподарь» или «Государь всея Руси». При Иване III монету чеканили в Москве, Твери и Новгороде. До этого монеты изготавливали из привозного серебра, но при Иване III на русской территории были открыты собственные месторождения золота и серебра.

Название «копейка» появилось только в 1538 году в первой Псковской летописи: «Того же лета отставиша всякими денгами не торговати и старыми и начаша торговати денгами новыми, копеиками…». Произошло это в правление Иоанна IV Грозного (1533–1584). Монеты Ивана III Васильевича правильнее называть «денга», или «деньга», — по их номиналу.

Иван III Васильевич, прозванный в позднейшей российской историографии Иваном Великим, — великий князь Московский с 1462 по 1505 год, государь всея Руси. Иван III родился 22 января 1440 года. Его отец — Московский князь Василий II, мать — Мария Ярославна, дедом которой был князь Владимир Храбрый. Иван был их первым ребенком, и когда ему едва исполнилось пять лет, отца пленили татары. Московское княжество тут же возглавил князь Дмитрий Шемяка, потомок древнего рода Ивана Калиты. Чтобы выбраться из плена, Василий II договорился с татарами о выкупе, и его отпустили восвояси. По прибытии в Москву он снова оказался на престоле, а Шемяку сослали в Углич.

В царствование Ивана III ускорился процесс централизации вокруг Москвы. За годы правления Ивана III к Московскому Великому княжеству были присоединены Ярославское, Ростовское, Тверское княжества, Вятские земли, Новгородская республика. С 1478 года Ивана III провозгласили Государем Всея Руси.

В 1480 году после стояния на реке Угре завершился период татаро-монгольского ига, и Русское государство стало полностью независимым. В этот период удельные князья прекратили чеканить свою монету, и по всему молодому государству была введена общая монета с надписью «Осподарь» или «Государь всея Руси». При Иване III монету чеканили в Москве, Твери и Новгороде. До этого монеты изготавливали из привозного серебра, но при Иване III на русской территории были открыты собственные месторождения золота и серебра.

#17

Автор: Московский денежный двор

Дата создания: 1473–1485 годы

Место создания: Московский денежный двор, Москва

Техника: ручная чеканка

Размеры: 1,2×1 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1473–1485 годы

Место создания: Московский денежный двор, Москва

Техника: ручная чеканка

Размеры: 1,2×1 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#18

Копейка Ивана IV

#19

#20

В нумизматической коллекции Карасукского краеведческого музея хранится серебряная монета номиналом в копейку, отчеканенная на Новгородском денежном дворе в период с 1535 по 1538 год — время, когда Елена Глинская, мать Ивана IV, провела первую в истории русского государства денежную реформу.

Монета каплевидной формы, ее вес 0,67 грамма, проба серебра оценивается как 960. На аверсе изображен всадник, скачущий на коне вправо, с устремленным вниз копьем в правой руке. На реверсе пятистрочная надпись, содержащая имя и титул правителя «КН ВЕЛIА ГДРЬВ ЕАРI СИ» — Князь Великий Государь Всея Руси. Одна из самых распространенных монет.

Иван IV взошел на престол еще ребенком, и фактически государством управляла его мать — Елена Глинская. В 1535–1538 годах она провела денежную реформу в России. Это было необходимо, так как денежное обращение было переполнено неполноценными монетами — поддельными и резаными. В начале 1530-х годов разразился денежный кризис. Он был вызван тем, что население обрезывало монеты — это явление возникло стихийно и быстро, распространилось во многие концы страны. Срезание серебра началось в связи с подгонкой старой нестандартной монеты к денежным единицам, которые были основными в обращении, но затем распространилось на все виды монет, особенно на новгородские и псковские, с которых срезали до половины металла. Розыски виновных и казни не помогли.

Денежная реформа Глинской 1535–1538 годов покончила с монетами периода феодальной раздробленности, оформив и закрепив национальную денежную систему. Русское централизованное государство получило единую по внешнему виду и весовой норме монету, которую чеканили государственные денежные дворы. Письменные источники свидетельствуют, что денежные дворы работали в Москве, Новгороде и Пскове.

Монеты Ивана Грозного принято делить на три части: дореформенные (1533–1534 год, отличаются более высоким весом), до венчания Ивана IV на царство (1535–1547) и после 1547 года. Последние отличаются наличием надписи «Царь». С 1530-х годов денежное обращение Русского государства обслуживалось тремя видами денежных знаков: серебряными копейками с весовой нормой 0,68 грамма, денгами с весовой нормой 0,34 грамма и полушками, весовая норма которых составляла 0,17 грамма.

Монета каплевидной формы, ее вес 0,67 грамма, проба серебра оценивается как 960. На аверсе изображен всадник, скачущий на коне вправо, с устремленным вниз копьем в правой руке. На реверсе пятистрочная надпись, содержащая имя и титул правителя «КН ВЕЛIА ГДРЬВ ЕАРI СИ» — Князь Великий Государь Всея Руси. Одна из самых распространенных монет.

Иван IV взошел на престол еще ребенком, и фактически государством управляла его мать — Елена Глинская. В 1535–1538 годах она провела денежную реформу в России. Это было необходимо, так как денежное обращение было переполнено неполноценными монетами — поддельными и резаными. В начале 1530-х годов разразился денежный кризис. Он был вызван тем, что население обрезывало монеты — это явление возникло стихийно и быстро, распространилось во многие концы страны. Срезание серебра началось в связи с подгонкой старой нестандартной монеты к денежным единицам, которые были основными в обращении, но затем распространилось на все виды монет, особенно на новгородские и псковские, с которых срезали до половины металла. Розыски виновных и казни не помогли.

Денежная реформа Глинской 1535–1538 годов покончила с монетами периода феодальной раздробленности, оформив и закрепив национальную денежную систему. Русское централизованное государство получило единую по внешнему виду и весовой норме монету, которую чеканили государственные денежные дворы. Письменные источники свидетельствуют, что денежные дворы работали в Москве, Новгороде и Пскове.

Монеты Ивана Грозного принято делить на три части: дореформенные (1533–1534 год, отличаются более высоким весом), до венчания Ивана IV на царство (1535–1547) и после 1547 года. Последние отличаются наличием надписи «Царь». С 1530-х годов денежное обращение Русского государства обслуживалось тремя видами денежных знаков: серебряными копейками с весовой нормой 0,68 грамма, денгами с весовой нормой 0,34 грамма и полушками, весовая норма которых составляла 0,17 грамма.

#21

Автор: Новгородский денежный двор

Дата создания: 1535–1538 годы

Техника: чеканка

Место создания: Новгородский денежный двор, Новгород

Размеры: 1,4×1,2 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1535–1538 годы

Техника: чеканка

Место создания: Новгородский денежный двор, Новгород

Размеры: 1,4×1,2 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#22

Копейка Лжедмитрия I

#23

#24

Один из экспонатов нумизматической коллекции Карасукского краеведческого музея — это цельная серебряная монета овальной формы и номиналом в копейку. На аверсе изображен повернутый вправо всадник в короне и развевающемся плаще, с копьем, опущенным вниз, в правой руке. Конь всадника скорее идет, а не скачет. На реверсе — пятистрочная надпись, содержащая имя и титул правителя «КИIКNА ДМIТР ИВАNОВИ ИСЕѦРУ» — Государь великий князь Дмитрий Иванович всея Руси. Первая строка на музейном экземпляре монеты не видна.

Лжедмитрий I правил с 1605 по 1606 годы, пока не был убит заговорщиками в главе с князем Василием Шуйским, который и занял его место. Есть две версии происхождения. По первой, за убитого в Угличе царевича Дмитрия выдавал себя галичский дворянин, а затем постриженный монах Григорий Отрепьев. Был возведен на престол в результате сговора русской и польской знати. По второй, Дмитрий был подлинный — чудом спасшийся от смерти князь углицкий, младший сын Ивана Грозного.

Сохранилось довольно много серебряных копеек Московского денежного двора, что говорит о его интенсивной работе во время правления Лжедмитрия I. Чеканили копейки с именем Дмитрия Ивановича также Новгородский и Псковский денежные дворы. Существуют серебряные и золотые медали правления Дмитрия Ивановича. Денги с именем Дмитрия не известны.

Монета из коллекции музея скорее всего была отчеканена в Пскове в 1606 году. Сказать точнее невозможно из-за того, что на лицевой стороне не видно нижней части изображения, где обычно ставились знаки монетного двора. Но изображение очень похоже на лицевой штемпель № 2 согласно «Каталогу русских средневековых монет 1533–1717 годов» Клещинова и Гришина, так как на голове у всадника корона и сзади плащ. Этот признак относится к монетам московского типа. А это значит, что для лицевой стороны использованы маточники прежнего правления, приготовленные при Борисе Годунове в 1604 году. На штемпеле № 1 корона на голове вырисовывается хуже, конь скачет, а не идёт, плащ сзади плохо прорисован — эти признаки относятся к монетам архаичного типа.

Монеты Псковского двора московского типа печатались в 1606 году. Обратный штемпель № 1 (так же по Клещинову, Гришину), то есть оборотный маточник был приготовлен заново уже с именем нового царя Дмитрия Ивановича. По стилю написания букв он отличается от всех псковских маточников, предшествующих времени Дмитрия. Видно, что мастер хорошо знаком с латинскими буквами. Возможно, что маточник был изготовлен иностранным мастером, например, поляком.

Лжедмитрий I правил с 1605 по 1606 годы, пока не был убит заговорщиками в главе с князем Василием Шуйским, который и занял его место. Есть две версии происхождения. По первой, за убитого в Угличе царевича Дмитрия выдавал себя галичский дворянин, а затем постриженный монах Григорий Отрепьев. Был возведен на престол в результате сговора русской и польской знати. По второй, Дмитрий был подлинный — чудом спасшийся от смерти князь углицкий, младший сын Ивана Грозного.

Сохранилось довольно много серебряных копеек Московского денежного двора, что говорит о его интенсивной работе во время правления Лжедмитрия I. Чеканили копейки с именем Дмитрия Ивановича также Новгородский и Псковский денежные дворы. Существуют серебряные и золотые медали правления Дмитрия Ивановича. Денги с именем Дмитрия не известны.

Монета из коллекции музея скорее всего была отчеканена в Пскове в 1606 году. Сказать точнее невозможно из-за того, что на лицевой стороне не видно нижней части изображения, где обычно ставились знаки монетного двора. Но изображение очень похоже на лицевой штемпель № 2 согласно «Каталогу русских средневековых монет 1533–1717 годов» Клещинова и Гришина, так как на голове у всадника корона и сзади плащ. Этот признак относится к монетам московского типа. А это значит, что для лицевой стороны использованы маточники прежнего правления, приготовленные при Борисе Годунове в 1604 году. На штемпеле № 1 корона на голове вырисовывается хуже, конь скачет, а не идёт, плащ сзади плохо прорисован — эти признаки относятся к монетам архаичного типа.

Монеты Псковского двора московского типа печатались в 1606 году. Обратный штемпель № 1 (так же по Клещинову, Гришину), то есть оборотный маточник был приготовлен заново уже с именем нового царя Дмитрия Ивановича. По стилю написания букв он отличается от всех псковских маточников, предшествующих времени Дмитрия. Видно, что мастер хорошо знаком с латинскими буквами. Возможно, что маточник был изготовлен иностранным мастером, например, поляком.

#25

Автор: Псковский монетный двор

Дата создания: 1606 год

Техника: чеканка

Место создания: Псковский монетный двор, Псков

Размеры: 1,5×1,1 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1606 год

Техника: чеканка

Место создания: Псковский монетный двор, Псков

Размеры: 1,5×1,1 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#26

Копейка Михаила Федоровича

#27

#28

Один из экспонатов нумизматической коллекции Карасукского музея — это цельная серебряная копейка овальной формы, которая была в ходу у населения при царе Михаиле Федоровиче Романове. Ее отчеканили из фрагмента расплющенной серебряной проволоки 930 пробы.

Монета из коллекции музея — одна из самых распространенных. Она сильно изношена — изображение и надписи видны частично. На аверсе монеты изображен всадник в развевающемся плаще и на шагающем коне, в правой руке у всадника копье, направленное вниз. Под ногами коня буква С — скорее всего там написано Москва в две строчки. На обратной стороне монеты шестистрочная надпись, содержащая имя и титул правителя: «ЦРЬI ЛIIC.К ЬМI ФЕДОР ЧЬВСЕ РҮС» — царь и великий князь Михаило Федорович всея Руси. Над первой строкой помещён титло — диакритический знак в виде волнистой или зигзагообразной линии, использующийся в греческой, латинской и кириллической графике для сокращения слов и обозначения числовых значений.

Московский денежный двор, в начале XVII века захваченный во время польско-шведской интервенции, возобновил свою работу в ноябре 1613 года. С 1613 года монеты чеканили с нормативным весом копейки 0,51 грамма. Фактический вес копейки при этом составлял 0,49–0,50 грамма. При этом проба сохранялась высокой — 960-я. В 1617 году начали работать Новгородский и Псковский денежные дворы, их монеты также были 960-й пробы. После 1618 года в денежное обращение влились копейки возрожденного Ярославского денежного двора.

С 1618 года вес монет начал падать. В 1618–1622 годах это снижение составило всего 0,01 грамма, а к концу периода вес монет снизился еще и достиг 0,47 грамма. Проба монет по-прежнему оставалась высокой, 960-й, и единообразной. В 1627 году после десяти лет работы Новгородский и Псковский денежные дворы были закрыты.

Очередное снижение веса на 0,01 грамма произошло в 1626 году. При этом изменился не только нормативный вес копейки. Исследователи выяснили, что пробы монет после 1626 года полностью совпадают с пробами талеров рубежа XVI–XVII веков, служивших сырьем для чеканки русских денег. Так как после 1626 года все официальные источники продолжали говорить о русской копейке как о высокопробной, значит, что переход к чеканке из серебра талерной пробы правительство сумело сохранить в тайне. К концу правления царя Михаила Федоровича фактический вес копеек снизился до 0,45 грамма.

Монета из коллекции музея — одна из самых распространенных. Она сильно изношена — изображение и надписи видны частично. На аверсе монеты изображен всадник в развевающемся плаще и на шагающем коне, в правой руке у всадника копье, направленное вниз. Под ногами коня буква С — скорее всего там написано Москва в две строчки. На обратной стороне монеты шестистрочная надпись, содержащая имя и титул правителя: «ЦРЬI ЛIIC.К ЬМI ФЕДОР ЧЬВСЕ РҮС» — царь и великий князь Михаило Федорович всея Руси. Над первой строкой помещён титло — диакритический знак в виде волнистой или зигзагообразной линии, использующийся в греческой, латинской и кириллической графике для сокращения слов и обозначения числовых значений.

Московский денежный двор, в начале XVII века захваченный во время польско-шведской интервенции, возобновил свою работу в ноябре 1613 года. С 1613 года монеты чеканили с нормативным весом копейки 0,51 грамма. Фактический вес копейки при этом составлял 0,49–0,50 грамма. При этом проба сохранялась высокой — 960-я. В 1617 году начали работать Новгородский и Псковский денежные дворы, их монеты также были 960-й пробы. После 1618 года в денежное обращение влились копейки возрожденного Ярославского денежного двора.

С 1618 года вес монет начал падать. В 1618–1622 годах это снижение составило всего 0,01 грамма, а к концу периода вес монет снизился еще и достиг 0,47 грамма. Проба монет по-прежнему оставалась высокой, 960-й, и единообразной. В 1627 году после десяти лет работы Новгородский и Псковский денежные дворы были закрыты.

Очередное снижение веса на 0,01 грамма произошло в 1626 году. При этом изменился не только нормативный вес копейки. Исследователи выяснили, что пробы монет после 1626 года полностью совпадают с пробами талеров рубежа XVI–XVII веков, служивших сырьем для чеканки русских денег. Так как после 1626 года все официальные источники продолжали говорить о русской копейке как о высокопробной, значит, что переход к чеканке из серебра талерной пробы правительство сумело сохранить в тайне. К концу правления царя Михаила Федоровича фактический вес копеек снизился до 0,45 грамма.

#29

Автор: Московский денежный двор (Денежный приказ)

Дата создания: 1613–1617 годы

Место создания: Московский денежный двор (Денежный приказ), Москва

Техника: чеканка

Размеры: 1,3×1,05 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1613–1617 годы

Место создания: Московский денежный двор (Денежный приказ), Москва

Техника: чеканка

Размеры: 1,3×1,05 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#30

Копейка ополчения Минина и Пожарского

#31

#32

В коллекции Карасукского музея хранится цельная серебряная копейка 930-й пробы, отчеканенная на Временном Московском денежном дворе в период Второго народного ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и посадского старосты Кузьмы Минина.

У нее овальная форма, общая масса — 0,48 грамма. На аверсе изображен всадник в развевающемся плаще на шагающем вправо коне, держащий в правой руке копье. Буква, указывающая на принадлежность к денежному двору, неразборчива — это «М» или «о/М». На обратной стороне монеты пятистрочная надпись, содержащая имя и титул правителя — Царь и великий князь Фёдор Иванович всея Руси.

В осенние и зимние месяцы 1611 года, в разгар польской интервенции, в Нижнем Новгороде набрало силу Второе ополчение. В феврале 1612 года ополчение перебазировалось в Ярославль и, кроме прочего, устроило там денежный двор, но столкнулось с рядом проблем. Во-первых, не было налаженного денежного производства. Во-вторых, сложно было выбрать имя царя для монетных легенд. По политическим соображениям остановились на имени последнего из Рюриковичей — князя Фёдора Ивановича. Очень остро стояла проблема снабжения сырьем для денежного производства. Тем не менее Второе ополчение начало чеканить монеты и смогло вывести русское денежное хозяйство из кризиса, в который его повергли события 1610–1612 годов.

В августе 1612 года Второе земское ополчение и остатки Первого ополчения осадили сидевших в Кремле и Китай-городе поляков. После двухмесячной осады измученные голодом поляки и московские бояре сдались на милость победителя. Осенью 1612 года в Москве был создан Временный денежный двор. Первый выпуск монет Временного Московского двора может быть отнесен к ноябрю 1612 — марту 1613 года. Монеты чеканились по двум весовым нормам — 0,60 и 0,51 грамма. Ярославский денежный двор был закрыт в мае 1613 года, а Временный Московский двор работал до ноября 1613 года — до прихода к власти Михаила Романова.

Копейку из коллекции музея отчеканили на Временном Московском денежном дворе в ноябре 1612 — январе 1613 года. Согласно каталогу Мельниковой, на это указывают использованные при чеканке штемпели № 1. Однако если сверить изображения по «Каталогу русских средневековых монет 1533–1617 годов» Клещинова и Гришина, то выяснится, что степень ее редкости — 8, то есть «не совсем обычная монета». Если считать, что под ногами у коня стоит буква «М», а не «о/М», то это лицевой штемпель № 4 монеты 1612–1613 годов производства Ярославского двора. В этом случае обратный штемпель должен быть № 7, но легенда на музейной копейке на него абсолютно не похожа.

Монеты Временного Московского денежного двора этого периода существуют сотнями экземпляров, сохранившихся в кладах и коллекциях, а продукция Ярославского двора представлена единичными монетами.

У нее овальная форма, общая масса — 0,48 грамма. На аверсе изображен всадник в развевающемся плаще на шагающем вправо коне, держащий в правой руке копье. Буква, указывающая на принадлежность к денежному двору, неразборчива — это «М» или «о/М». На обратной стороне монеты пятистрочная надпись, содержащая имя и титул правителя — Царь и великий князь Фёдор Иванович всея Руси.

В осенние и зимние месяцы 1611 года, в разгар польской интервенции, в Нижнем Новгороде набрало силу Второе ополчение. В феврале 1612 года ополчение перебазировалось в Ярославль и, кроме прочего, устроило там денежный двор, но столкнулось с рядом проблем. Во-первых, не было налаженного денежного производства. Во-вторых, сложно было выбрать имя царя для монетных легенд. По политическим соображениям остановились на имени последнего из Рюриковичей — князя Фёдора Ивановича. Очень остро стояла проблема снабжения сырьем для денежного производства. Тем не менее Второе ополчение начало чеканить монеты и смогло вывести русское денежное хозяйство из кризиса, в который его повергли события 1610–1612 годов.

В августе 1612 года Второе земское ополчение и остатки Первого ополчения осадили сидевших в Кремле и Китай-городе поляков. После двухмесячной осады измученные голодом поляки и московские бояре сдались на милость победителя. Осенью 1612 года в Москве был создан Временный денежный двор. Первый выпуск монет Временного Московского двора может быть отнесен к ноябрю 1612 — марту 1613 года. Монеты чеканились по двум весовым нормам — 0,60 и 0,51 грамма. Ярославский денежный двор был закрыт в мае 1613 года, а Временный Московский двор работал до ноября 1613 года — до прихода к власти Михаила Романова.

Копейку из коллекции музея отчеканили на Временном Московском денежном дворе в ноябре 1612 — январе 1613 года. Согласно каталогу Мельниковой, на это указывают использованные при чеканке штемпели № 1. Однако если сверить изображения по «Каталогу русских средневековых монет 1533–1617 годов» Клещинова и Гришина, то выяснится, что степень ее редкости — 8, то есть «не совсем обычная монета». Если считать, что под ногами у коня стоит буква «М», а не «о/М», то это лицевой штемпель № 4 монеты 1612–1613 годов производства Ярославского двора. В этом случае обратный штемпель должен быть № 7, но легенда на музейной копейке на него абсолютно не похожа.

Монеты Временного Московского денежного двора этого периода существуют сотнями экземпляров, сохранившихся в кладах и коллекциях, а продукция Ярославского двора представлена единичными монетами.

#33

Автор: Временный Московский монетный двор

Дата создания: ноябрь 1612 — март 1613 года

Место создания: Временный Московский монетный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: 1,3×1 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: ноябрь 1612 — март 1613 года

Место создания: Временный Московский монетный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: 1,3×1 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#34

Копейка Владислава Жигимонтовича

#35

#36

Цельная серебряная монета овальной формы, номиналом в копейку, 930-й пробы была отчеканена предположительно в 1611 году во время правления польского царевича Владислава. Масса монеты — 0,51 грамма. На обратной стороне указаны имя и титул «КIНК ЛАДIСЛАВ IГIМО», то есть «Царь и великий князь Владислав Жигимонтович всея Руси».

17 июля 1610 года в Москве вспыхнул мятеж. Василия Шуйского, в свое время избавившегося от Лжедмитрия I, насильно постригли в монахи. Власть в стране временно перешла в руки Боярской думы. В сентябре Москва присягнула 15-летнему польскому королевичу Владиславу, старшему сыну короля Сигизмунда III. Московский и Новгородский денежные дворы начали чеканить монеты с именем Владислава Жигимонтовича, сохранив в неприкосновенности все традиции русского чекана.

На протяжении царствования королевича с сентября 1610 года по сентябрь 1612 года копейки чеканились по разным весовым нормам. Первые выпуски были самыми тяжелыми и чеканились по трехрублевой стопе — из слитка-гривенки серебра весом 200 граммов нужно было отчеканить 300 копеек. Чеканка облегченной монеты началась с сентября 1611 года. Новая стопа составляла 3,4 рубля из гривенки серебра, то есть уже 340 копеек. Но на этой норме, судя по данным веса монет, в Москве не удержались. Появляются монеты четырехрублевой стопы со средним весом 0,51 грамма — такие, как музейный экспонат. В последние месяцы правления Владислава снижение веса продолжилось, нормативная масса сначала перешла к монетам весом в 0,48 грамма, потом еще более легким — в 0,41 грамма.

Новгородский денежный двор при Владиславе работал недолго. В октябре 1610 года новгородцев привели к присяге Владиславу, а в январе 1611 года Новгород восстал и установил самоуправление.

На монете из коллекции музея изображение слишком крупное для такой маленькой заготовки, поэтому на лицевой стороне поместилась только центральная часть изображения, а на обратной стороне вместо шести строчек поместились только три. В связи с этим сложно визуально определить, к какому типу штемпелей принадлежит штемпель обратной стороны. На лицевой стороне штемпель № 2, установлен по «Каталогу русских средневековых монет 1533–1617 годов» Клещинова и Гришина. А по всем каталогам такой штемпель лицевой стороны существует только со штемпелем обратной стороны № 2. Значит, это московская копейка 1611 года — самый распространенный тип монет Владислава Жигимонтовича.

17 июля 1610 года в Москве вспыхнул мятеж. Василия Шуйского, в свое время избавившегося от Лжедмитрия I, насильно постригли в монахи. Власть в стране временно перешла в руки Боярской думы. В сентябре Москва присягнула 15-летнему польскому королевичу Владиславу, старшему сыну короля Сигизмунда III. Московский и Новгородский денежные дворы начали чеканить монеты с именем Владислава Жигимонтовича, сохранив в неприкосновенности все традиции русского чекана.

На протяжении царствования королевича с сентября 1610 года по сентябрь 1612 года копейки чеканились по разным весовым нормам. Первые выпуски были самыми тяжелыми и чеканились по трехрублевой стопе — из слитка-гривенки серебра весом 200 граммов нужно было отчеканить 300 копеек. Чеканка облегченной монеты началась с сентября 1611 года. Новая стопа составляла 3,4 рубля из гривенки серебра, то есть уже 340 копеек. Но на этой норме, судя по данным веса монет, в Москве не удержались. Появляются монеты четырехрублевой стопы со средним весом 0,51 грамма — такие, как музейный экспонат. В последние месяцы правления Владислава снижение веса продолжилось, нормативная масса сначала перешла к монетам весом в 0,48 грамма, потом еще более легким — в 0,41 грамма.

Новгородский денежный двор при Владиславе работал недолго. В октябре 1610 года новгородцев привели к присяге Владиславу, а в январе 1611 года Новгород восстал и установил самоуправление.

На монете из коллекции музея изображение слишком крупное для такой маленькой заготовки, поэтому на лицевой стороне поместилась только центральная часть изображения, а на обратной стороне вместо шести строчек поместились только три. В связи с этим сложно визуально определить, к какому типу штемпелей принадлежит штемпель обратной стороны. На лицевой стороне штемпель № 2, установлен по «Каталогу русских средневековых монет 1533–1617 годов» Клещинова и Гришина. А по всем каталогам такой штемпель лицевой стороны существует только со штемпелем обратной стороны № 2. Значит, это московская копейка 1611 года — самый распространенный тип монет Владислава Жигимонтовича.

#37

Автор: Московский монетный двор

Дата создания: 1611 год

Техника: чеканка

Место создания: Московский монетный двор, Москва

Размеры: 1,3×0,8 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1611 год

Техника: чеканка

Место создания: Московский монетный двор, Москва

Размеры: 1,3×0,8 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#38

Копейка Бориса Годунова

#39

#40

В коллекции Карасукского краеведческого музея хранится цельная серебряная копейка весом 0,68 грамма, овальной формы, отчеканенная из серебра 950 пробы. На аверсе расположен всадник в царском венце и в развевающемся плаще, на коне, в руке он держит опущенное копье. Буквы под конем — о/М, означающие, что монета была отчеканена на Московском денежном дворе. Надпись на реверсе содержит пять строк с именем и титулом правителя — РЬIВЕ КИК ОРIС.Е РОВIЧЬЕ АРУСI, то есть «Царь и великий князь Борис Фёдорович всея Руси».

Из-за потёртости обратной стороны потеряна часть текста, но всё-таки определить год чеканки удалось по каталогу Аллы Мельниковой. Это 1600 год, довольно редкая монета — для лицевой стороны был использован штемпель № 1, для оборотной — № 2, согласно «Каталогу русских средневековых монет» Клещинова и Гришина.

Копейки с именем Бориса Годунова производили всего семь с небольшим лет, но именно этих монет было отчеканено больше всего за период существования трехрублевой монетной стопы. Эта мера означала, что из 200-граммового серебряного слитка делали 300 копеек. После монет Ивана Грозного копейки Годунова занимают второе место по количеству найденных во всех кладах, сложившихся до 1613 года.

Историю чеканки монет Бориса Годунова можно разбить на четыре этапа. Первый этап начался после смерти Федора Ивановича 7 января 1598 года и закончился датой венчания на царство Бориса Годунова в Успенском соборе в Москве в начале сентября того же года. В этот период продолжали чеканить копейки старыми штемпелями с именем последнего представителя династии Рюриковичей — Федора Ивановича. Второй этап чеканки монет Бориса Годунова охватывает всего 4–5 месяцев, с сентября 1598 по январь 1599 года.

Третий этап, основной для монет Бориса Годунова, приходится на 1599–1603 годы включительно. Это период расцвета денежного дела при Борисе. С 1599 года массово выпускали монеты с именем царя и великого князя всея Руси Бориса Федоровича на всех трех денежных дворах государства — Московском, Новгородском и Псковском. Монеты Бориса Годунова пока единственный достоверный источник, который может дать объективное представление об организации денежного дела на рубеже XVI–XVII века.

Четвертый этап в чеканке монет Бориса Годунова включает 1604 год и заканчивается в апреле 1605 года. В этот период наметились планы по усовершенствованию русской денежной системы — выпуска унифицированной копейки на всех трех денежных дворах. Планировалось впоследствии закрыть провинциальные денежные дворы в Новгороде и Пскове. Завершить эти преобразование помешали трагические события Смутного времени — смерть Бориса Годунова, убийство его сына Федора и польско-шведская интервенция.

Из-за потёртости обратной стороны потеряна часть текста, но всё-таки определить год чеканки удалось по каталогу Аллы Мельниковой. Это 1600 год, довольно редкая монета — для лицевой стороны был использован штемпель № 1, для оборотной — № 2, согласно «Каталогу русских средневековых монет» Клещинова и Гришина.

Копейки с именем Бориса Годунова производили всего семь с небольшим лет, но именно этих монет было отчеканено больше всего за период существования трехрублевой монетной стопы. Эта мера означала, что из 200-граммового серебряного слитка делали 300 копеек. После монет Ивана Грозного копейки Годунова занимают второе место по количеству найденных во всех кладах, сложившихся до 1613 года.

Историю чеканки монет Бориса Годунова можно разбить на четыре этапа. Первый этап начался после смерти Федора Ивановича 7 января 1598 года и закончился датой венчания на царство Бориса Годунова в Успенском соборе в Москве в начале сентября того же года. В этот период продолжали чеканить копейки старыми штемпелями с именем последнего представителя династии Рюриковичей — Федора Ивановича. Второй этап чеканки монет Бориса Годунова охватывает всего 4–5 месяцев, с сентября 1598 по январь 1599 года.

Третий этап, основной для монет Бориса Годунова, приходится на 1599–1603 годы включительно. Это период расцвета денежного дела при Борисе. С 1599 года массово выпускали монеты с именем царя и великого князя всея Руси Бориса Федоровича на всех трех денежных дворах государства — Московском, Новгородском и Псковском. Монеты Бориса Годунова пока единственный достоверный источник, который может дать объективное представление об организации денежного дела на рубеже XVI–XVII века.

Четвертый этап в чеканке монет Бориса Годунова включает 1604 год и заканчивается в апреле 1605 года. В этот период наметились планы по усовершенствованию русской денежной системы — выпуска унифицированной копейки на всех трех денежных дворах. Планировалось впоследствии закрыть провинциальные денежные дворы в Новгороде и Пскове. Завершить эти преобразование помешали трагические события Смутного времени — смерть Бориса Годунова, убийство его сына Федора и польско-шведская интервенция.

#41

Автор: Московский денежный двор

Дата создания: 1600 год

Техника: чеканка

Место создания: Московский денежный двор, Москва

Размеры: 1,4×1 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1600 год

Техника: чеканка

Место создания: Московский денежный двор, Москва

Размеры: 1,4×1 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

#42

Копейка Василия Шуйского

#43

#44

Один из экспонатов Карасукского краеведческого музея — цельная серебряная копейка 950-й пробы, отчеканенная во время правления боярина Василия Шуйского. Она овальной формы, общая масса — 0,64 грамма. На аверсе размещен всадник в развевающемся плаще, на коне, с копьем в правой руке. При чеканке изображение сдвинулось, поэтому на монету не попали корона, часть голову коня и его ног. На реверсе пятистрочная надпись с именем и титулом правителя: «Ь.Е IК.SЬ А….ВА ОВИЧЬВ РУСИ», то есть «Царь и великий князь Василий Иванович всея Руси». Монета сильно потерта, с неровными и загнутыми краями.

Дмитрий Самозванец был убит 17 мая 1606 года, а 1 июня того же года состоялась коронация князя Василия Ивановича Шуйского, возглавившего заговор против самозванца и Московское восстание. Уже в начале царствования Василия Шуйского правительство начало испытывать серьезные затруднения в связи с разразившейся крестьянской войной под руководством Ивана Болотникова. Осенью 1607 года у Московского правительства появился новый враг — Лжедмитрий II. Это было началом открытой польско-литовской интервенции.

2 сентября 1608 года Псков присягнул самозванцу. В связи с этими событиями на рубеже 1607–1608 годов в Москве снизилась весовая норма копейки с 0,68 до 0,64 грамма. Нумизматический материал свидетельствует, что при Василии Шуйском пытались возродить практику денежных откупов. Эта практика предполагала продажу права на сбор налогов и податей частным лицам.

Известны монеты с именем Василия Шуйского, не имеющие общих связей с московским чеканом, хотя отсутствие знака двора под конем свидетельствует как раз о их московском происхождении. Также известна подражательная монета псковского выпуска, которая копирует копейку Бориса Годунова с буквами ПСРЗ. По данным 26 визуально изученных кладов 1606–1607 годов выявилось, что чеканку в Москве открыл тип, представляющий сочетание лицевого маточника, то есть матрицы для создания штемпеля, времен Фёдора без букв и нового оборотного маточника с именем и титулом Василия. Последний выполнен в той же изящной московской манере, что и оборотный маточник монет Самозванца и поздних монет Бориса Годунова. Этот первый выпуск был самым обильным. Монета, которая в коллекции Карасукского музея значится как «копейка Василия Шуйского», как раз из этой партии. То есть относится к Московскому денежному двору, к первым монетам нового царя.

Дмитрий Самозванец был убит 17 мая 1606 года, а 1 июня того же года состоялась коронация князя Василия Ивановича Шуйского, возглавившего заговор против самозванца и Московское восстание. Уже в начале царствования Василия Шуйского правительство начало испытывать серьезные затруднения в связи с разразившейся крестьянской войной под руководством Ивана Болотникова. Осенью 1607 года у Московского правительства появился новый враг — Лжедмитрий II. Это было началом открытой польско-литовской интервенции.

2 сентября 1608 года Псков присягнул самозванцу. В связи с этими событиями на рубеже 1607–1608 годов в Москве снизилась весовая норма копейки с 0,68 до 0,64 грамма. Нумизматический материал свидетельствует, что при Василии Шуйском пытались возродить практику денежных откупов. Эта практика предполагала продажу права на сбор налогов и податей частным лицам.

Известны монеты с именем Василия Шуйского, не имеющие общих связей с московским чеканом, хотя отсутствие знака двора под конем свидетельствует как раз о их московском происхождении. Также известна подражательная монета псковского выпуска, которая копирует копейку Бориса Годунова с буквами ПСРЗ. По данным 26 визуально изученных кладов 1606–1607 годов выявилось, что чеканку в Москве открыл тип, представляющий сочетание лицевого маточника, то есть матрицы для создания штемпеля, времен Фёдора без букв и нового оборотного маточника с именем и титулом Василия. Последний выполнен в той же изящной московской манере, что и оборотный маточник монет Самозванца и поздних монет Бориса Годунова. Этот первый выпуск был самым обильным. Монета, которая в коллекции Карасукского музея значится как «копейка Василия Шуйского», как раз из этой партии. То есть относится к Московскому денежному двору, к первым монетам нового царя.

#45

Автор: Московский денежный двор

Дата создания: 1606–1607 годы

Место создания: Московский денежный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: 1,5×1,1 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

Дата создания: 1606–1607 годы

Место создания: Московский денежный двор, Москва

Техника: чеканка

Размеры: 1,5×1,1 см

Коллекция: нумизматика

Правообладатель изображений: Карасукский краеведческий музей

читать дальшескрыть

00:00

00:00

1x

2

Открыть в приложении

Поделиться