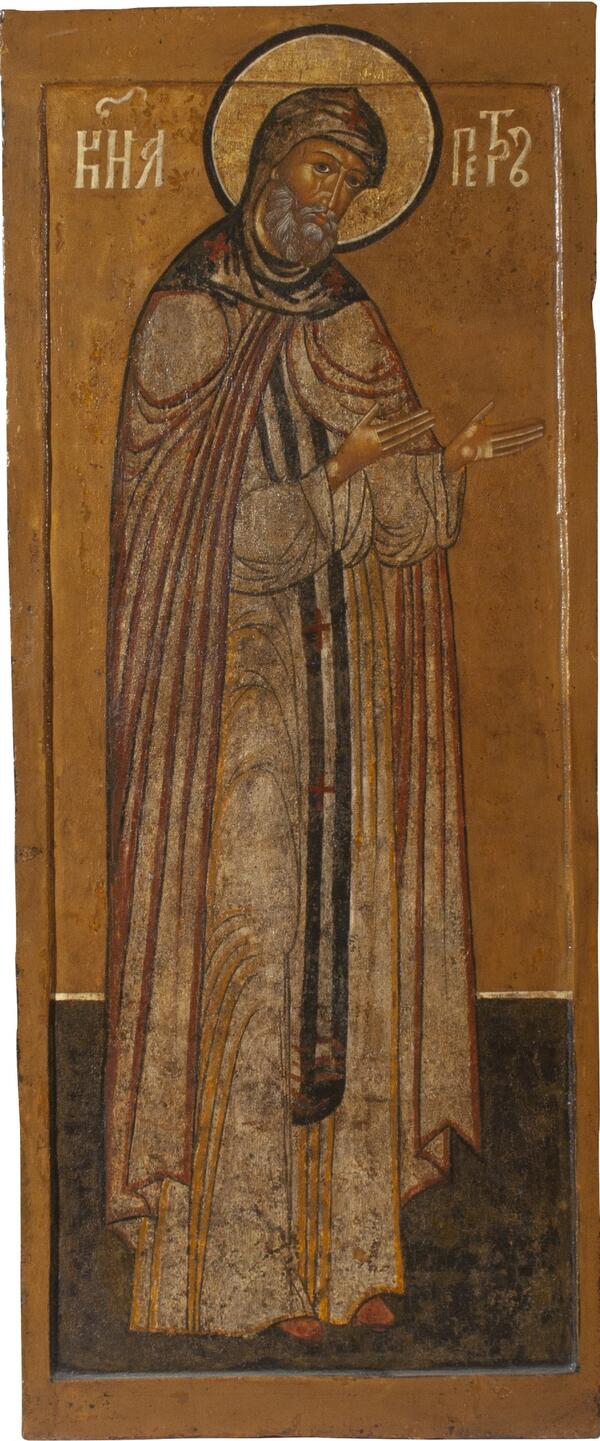

Икона с изображением святого благоверного Петра Муромского входит в состав деисусного чина — так называется главный ряд иконостаса, найденного экспедицией Государственной Третьяковской галереи. Она проходила в 1965 году по землям Владимирской области под руководством известного искусствоведа Надежды Всеволодовны Розановой. Иконостас был обнаружен в заброшенном храме села Тучково Селивановского района, недалеко от города Мурома.

Эта каменная церковь с главным престолом во имя Владимирской Пресвятой Богородицы была поставлена на средства уроженца села Платона Герасимова в 1880–1881 годах на месте сгоревшей деревянной. А та в свою очередь была известна в Тучково еще с 1630 года. Скорее всего именно для этой церкви, возведенной в честь Собора Архангела Михаила, был создан сохранившийся иконостас, поскольку годы ее создания более соответствуют возрасту иконописного памятника.

Во время строительства владимирской церкви иконостас обновили, о чем сохранилась надпись на обороте одной из работ: «Сіи все иконы исправлены в 1877 году г. Владимира живописцомъ Н.И. Лапотниковымъ», а после — поместили в новый храм, содержащий два придела, один соименный деревянной церкви — во имя Архангела Михаила. Практика перенесения икон из обветшавшей церкви в новую, обычно освященную во имя того же святого или праздника, существовала как в Древней Руси, так и в Новое время.

Особенностью найденного иконостаса было преобладание русских и заметное число местных святых в главном ряду, куда входил и образ святого преподобного князя Петра Муромского, прославленного одним из древних литературных памятников — «Повестью о Петре и Февронии Муромских».

Почитание отечественных святых, возникшее в XI веке, утвердилось только через четыре столетия, в период их официальной канонизации. Именно с этого времени широко практикуется введение в композицию деисуса изображений церковных и светских деятелей русской истории. Тем не менее образ святого преподобного Петра Муромского в составе деисусных икон считается редкостью, он придает оригинальный характер композиционному и смысловому строю иконостаса, акцентируя местную духовную традицию.

Святой представлен в одеянии инока: цвет облачения, составленный из переливчатых серебристо-охристых и красно-коричневых оттенков, передает состояние духовной просветленности изображенного.

Эта каменная церковь с главным престолом во имя Владимирской Пресвятой Богородицы была поставлена на средства уроженца села Платона Герасимова в 1880–1881 годах на месте сгоревшей деревянной. А та в свою очередь была известна в Тучково еще с 1630 года. Скорее всего именно для этой церкви, возведенной в честь Собора Архангела Михаила, был создан сохранившийся иконостас, поскольку годы ее создания более соответствуют возрасту иконописного памятника.

Во время строительства владимирской церкви иконостас обновили, о чем сохранилась надпись на обороте одной из работ: «Сіи все иконы исправлены в 1877 году г. Владимира живописцомъ Н.И. Лапотниковымъ», а после — поместили в новый храм, содержащий два придела, один соименный деревянной церкви — во имя Архангела Михаила. Практика перенесения икон из обветшавшей церкви в новую, обычно освященную во имя того же святого или праздника, существовала как в Древней Руси, так и в Новое время.

Особенностью найденного иконостаса было преобладание русских и заметное число местных святых в главном ряду, куда входил и образ святого преподобного князя Петра Муромского, прославленного одним из древних литературных памятников — «Повестью о Петре и Февронии Муромских».

Почитание отечественных святых, возникшее в XI веке, утвердилось только через четыре столетия, в период их официальной канонизации. Именно с этого времени широко практикуется введение в композицию деисуса изображений церковных и светских деятелей русской истории. Тем не менее образ святого преподобного Петра Муромского в составе деисусных икон считается редкостью, он придает оригинальный характер композиционному и смысловому строю иконостаса, акцентируя местную духовную традицию.

Святой представлен в одеянии инока: цвет облачения, составленный из переливчатых серебристо-охристых и красно-коричневых оттенков, передает состояние духовной просветленности изображенного.