Оленеводство — основное занятие большинства коренных народов, живущих в районах Крайнего Севера. У каждого народа существуют легенды об оленеводстве. Например, у юганских хантов предание рассказывает о хозяине реки Юган — Ягун-ики, который украл у казымской богини оленя. Богиня казымских хантов догнала Ягун-ики и, схватив животное, стала тянуть его на себя. В конце концов они разорвали оленя, и хозяину Югана досталась его меньшая часть. Поэтому юганские ханты говорят, что их оленей меньше, чем у других народов.

Оленеводство делят на два больших типа: тундровое и таежное. В тундре стада совершают длинные миграции, преодолевают сотни километров. Летом они пасутся на берегах северных морей, а зимой — в лесотундре или северной тайге. В стаде может насчитываться несколько тысяч оленей. Животные круглосуточно находятся под наблюдением пастухов.

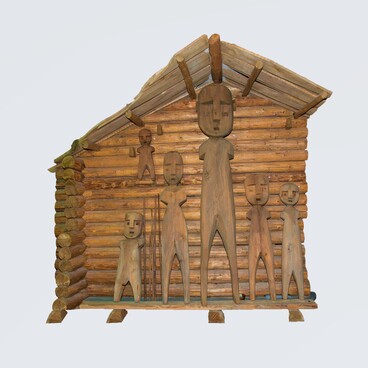

Оленеводство юганцев относится к таежному типу: в стаде всегда небольшое количество оленей. На болоте олени держатся вместе, в лесу — разбредаются. Зимой они бродят недалеко от зимних юрт. Юганские ханты пасут оленей без пастухов и собак, поэтому, чтобы животные не уходили далеко, на одну из передних ног им надевают кот юх, что в переводе означает «ноги дерево».

Кот юх — колодка, представляющая собой деревянный длинный брусок, один конец которого раздваивается и образует выемку для ноги животного. Ногу в колодке фиксируют специальным колышком — его забивают молотком, сделанным из лосиного рога и дерева. С таким ограничителем животное может уйти за день лишь на 100–200 метров. В большинстве случаев колодки надевают на оленей, которые боятся людей, чтобы они от испуга не убежали далеко.

Колодка из экспозиции «Югорское наследие» была создана в 1980-х годах, а в фонды попала в 1997 году в ходе экспедиции, организованной научными сотрудниками Нефтеюганского краеведческого музея.

С левой стороны изделия видна тамга владельца — фамильный знак, который ставится на родовое имущество, в том числе и скот. На нем, вероятно, вырезаны начальные буквы фамилии, имени и отчества — «КЛН». Обычно к оленю подходят слева, поэтому сразу видно, кому принадлежит животное.

Оленеводство делят на два больших типа: тундровое и таежное. В тундре стада совершают длинные миграции, преодолевают сотни километров. Летом они пасутся на берегах северных морей, а зимой — в лесотундре или северной тайге. В стаде может насчитываться несколько тысяч оленей. Животные круглосуточно находятся под наблюдением пастухов.

Оленеводство юганцев относится к таежному типу: в стаде всегда небольшое количество оленей. На болоте олени держатся вместе, в лесу — разбредаются. Зимой они бродят недалеко от зимних юрт. Юганские ханты пасут оленей без пастухов и собак, поэтому, чтобы животные не уходили далеко, на одну из передних ног им надевают кот юх, что в переводе означает «ноги дерево».

Кот юх — колодка, представляющая собой деревянный длинный брусок, один конец которого раздваивается и образует выемку для ноги животного. Ногу в колодке фиксируют специальным колышком — его забивают молотком, сделанным из лосиного рога и дерева. С таким ограничителем животное может уйти за день лишь на 100–200 метров. В большинстве случаев колодки надевают на оленей, которые боятся людей, чтобы они от испуга не убежали далеко.

Колодка из экспозиции «Югорское наследие» была создана в 1980-х годах, а в фонды попала в 1997 году в ходе экспедиции, организованной научными сотрудниками Нефтеюганского краеведческого музея.

С левой стороны изделия видна тамга владельца — фамильный знак, который ставится на родовое имущество, в том числе и скот. На нем, вероятно, вырезаны начальные буквы фамилии, имени и отчества — «КЛН». Обычно к оленю подходят слева, поэтому сразу видно, кому принадлежит животное.