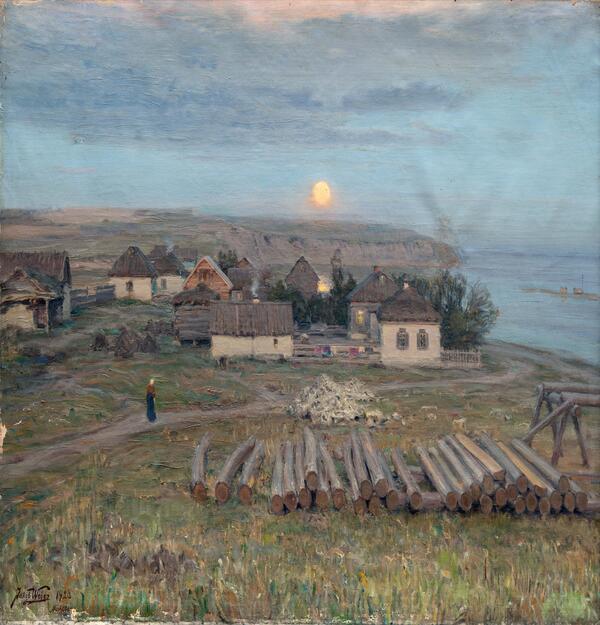

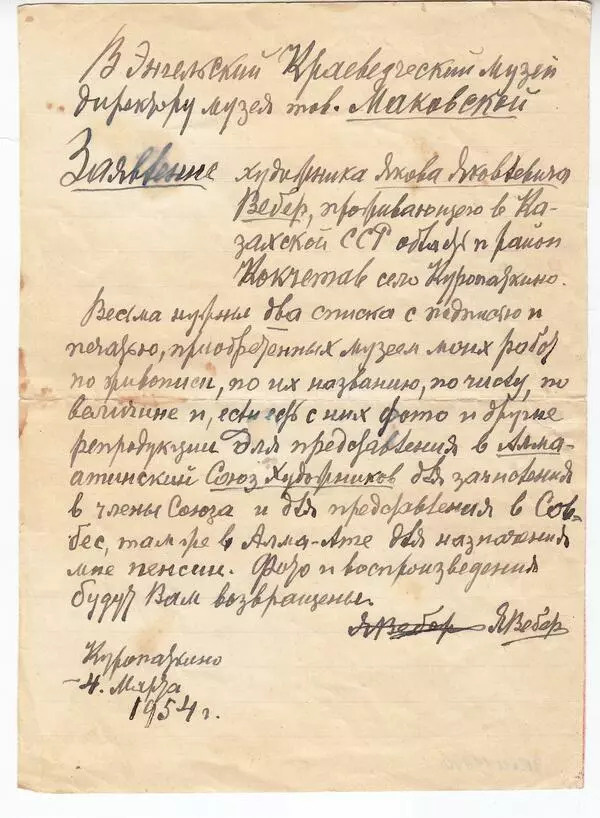

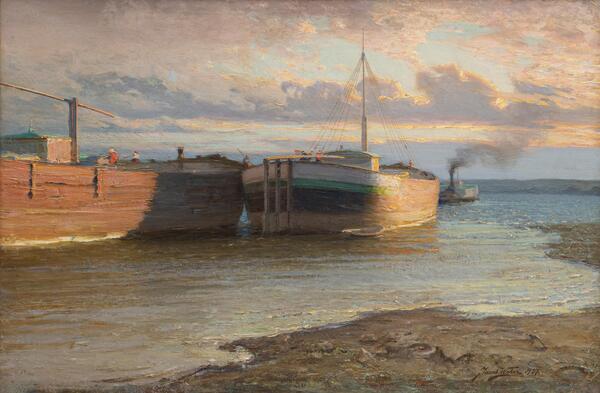

В художественном собрании Энгельсского краеведческого музея хранится один из лучших ранних этюдов кисти Якова Яковлевича Вебера «Ветер на Волге». Полотно было написано мастером 12 августа 1908 года в пору обучения в Императорской Академии художеств.

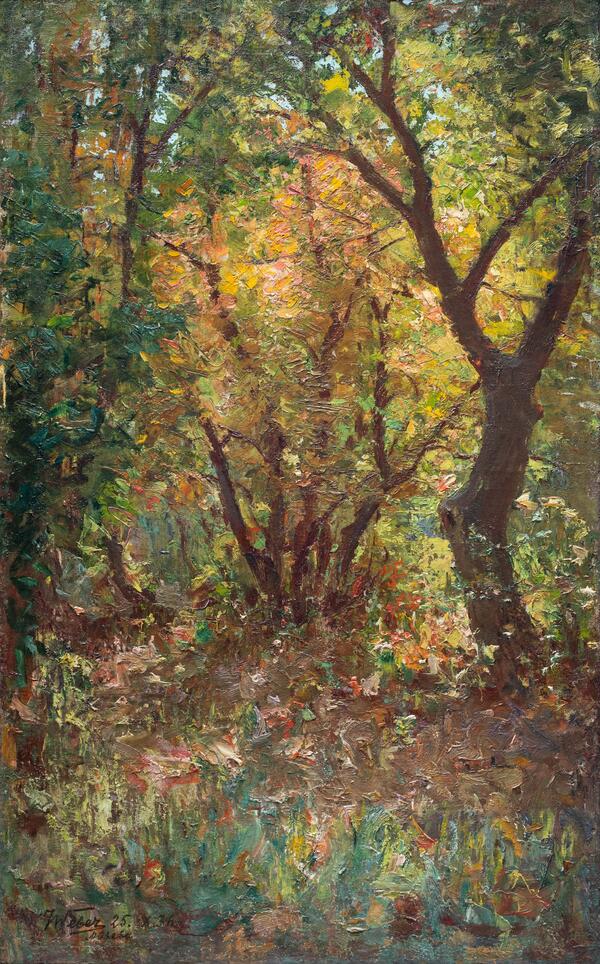

Этюд написан на горизонтально вытянутом холсте широкими взмахами кисти. На полотне изображены только вода, крутой волжский берег у высокого горизонта и узкая полоска голубого неба. «Фактурность» волжской воды на первом плане подчеркивают «барашки», рождаемые порывами ветра. Этюд построен на тончайших цветовых нюансах, искусно передана световоздушная среда. Волжский размах и широта придают пейзажу эпическое звучание. Здесь наиболее ярко выразились особенности живописи Якова Вебера — мастера волжского пейзажа. Занятия в мастерской импрессиониста Константина Коровина не прошли для Вебера бесследно. Отсюда в будущем творчестве художника — пристрастие к этюдности, пленэрное видение формы, артистизм пластического умеренно-пастозного мазка.

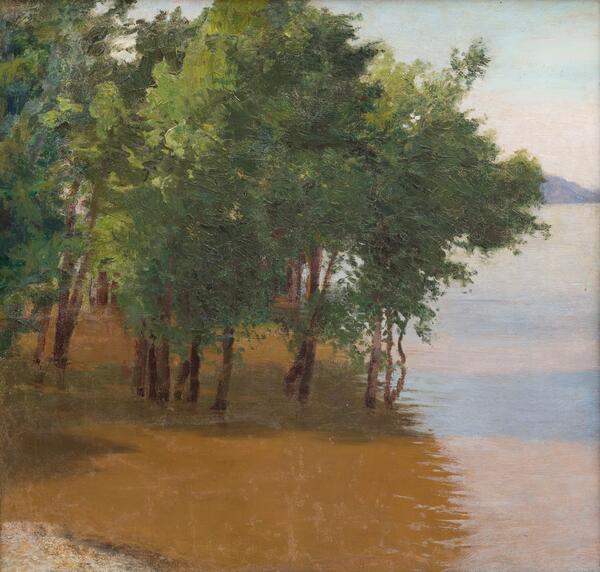

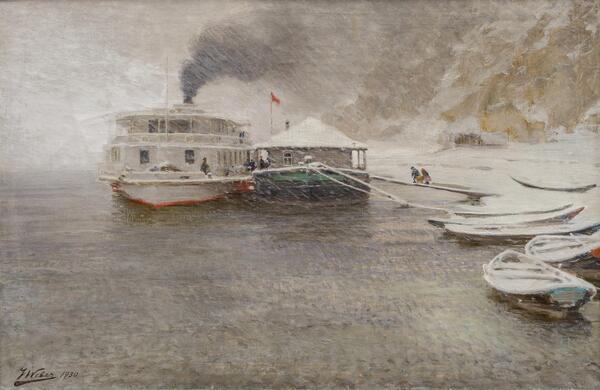

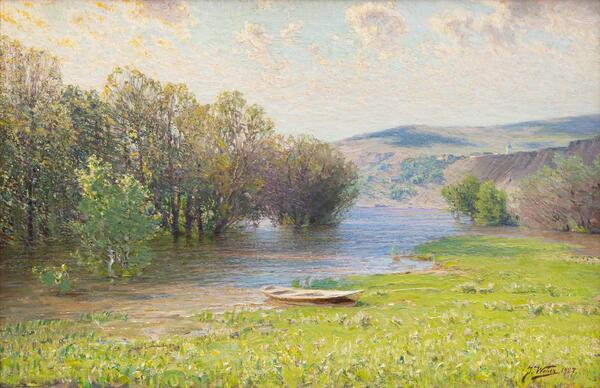

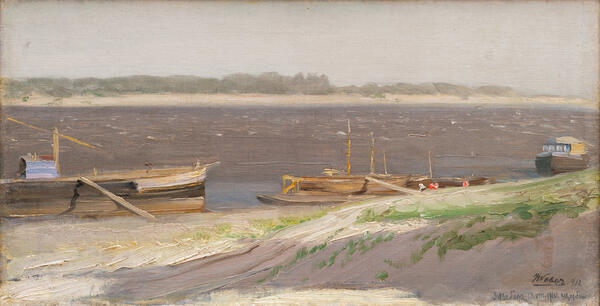

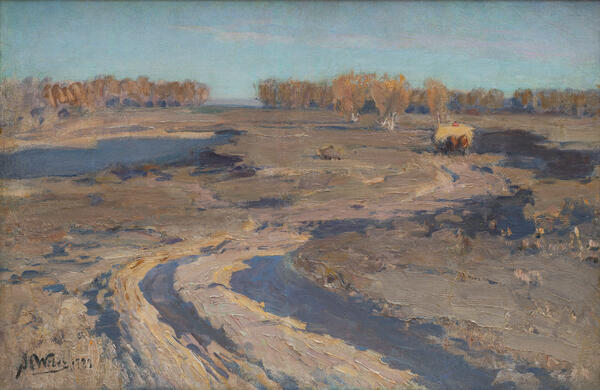

В своих лучших пейзажах 1901–1909 годов, о которых трудно

сказать, что это ученические этюды, Вебер предстает уже зрелым художником

и экспонентом академических выставок. У Вебера в основном

небольшой круг излюбленных сюжетов, которые он варьирует. Это различные

состояния Волги с изображенными на воде лодками, баржами, плотами,

пароходами или без них. Сосредоточив свое творчество в течение всей

жизни на разработке нескольких близких сюжетов, художник добился

великолепных результатов в их воплощении. Высокое мастерство Вебера

дает право назвать Волгу веберовской, как привычные коровинские розы, жуковские

гостиные, туржанские лошадки, степановские охоты, малявинские бабы. После

событий 1905 года, оказавших глубокое воздействие на широкие круги русской

художественной интеллигенции, студенты Академии разделились на новаторов

и традиционалистов. Но художественные искания эпохи, попытки

вырваться из рамок традиций, стремление к синтезу и монументальным

формам не отразились на творчестве Вебера.